Introdução

Diante do Complexo de Édipo, a maternidade teria sido para Freud a saída saudável da mulher para a feminilidade. Ou seja, feminilidade e maternidade seriam a mesma coisa. Atualmente, sabemos que isso é resultado de uma sociedade patriarcal, na qual a diferença na forma de subjetivação de homens e mulheres não se baseia exclusivamente nas diferenças anatômicas entre os sexos, como sugerido por Freud, mas, sobretudo, é moldada por construções sociais e culturais, que atribuem valores diferentes para homens e mulheres.

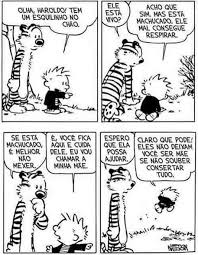

As idealizações em torno da maternidade, contudo, ainda são enormes, e aquelas mães que, por diversas razões, não se encaixam nesses ideais pagam um alto preço por isso. Mas, afinal, o que é ser mãe? Mãe é tudo igual? A tirinha acima, de Calvin e Haroldo, mostra-nos, de forma bastante simples, o ideal da mãe que "conserta tudo". De onde surgiu essa ideia de que as mães consertam TUDO? De onde vêm tantas idealizações em torno da maternidade?

Foi no final do século XVIII, com as mudanças econômicas e sociais, que começaram a surgir os discursos de que as mulheres eram as responsáveis pelo cuidado dos filhos. Tal papel foi, de certa forma, facilmente aceito pelas mulheres, uma vez que elas estavam em busca de um lugar social e, assim, puderam encontrar na maternidade uma função que passou a ser considerada nobre. Surgiu, dessa forma, o que Badinter (1985) chamou de "o mito do amor materno", que transformou esse amor em instinto. Esse mito não apenas perpetua a noção de que todas as mulheres desejam ser mães, como também categoriza as mães em "boas" e "más", desconsiderando a complexidade de suas experiências.

O Discurso da Maternidade Ideal e A Maternidade em Situação de Vulnerabilidade Social

A realidade das mães em situação de vulnerabilidade social, entretanto, revela um quadro que contrasta com essa idealização. Em sua pesquisa, Isadora Simões de Souza (2022) relata a violação dos direitos de mulheres usuárias de drogas, que, ao serem consideradas incapazes de ser mães, têm seus filhos retirados pelo Estado sob o pretexto de "proteção". Esse "sequestro", como ela denomina, é uma expressão de um sistema que culpabiliza essas mulheres, retirando-lhes o direito de exercer a maternidade. O conceito de "maternidades indignas" emerge como uma crítica à forma como a sociedade constrói narrativas que justificam o afastamento de mães de seus filhos com base em preconceitos e marcas sociais.

O conto da aia (1985), romance distópico de Margaret Atwood, embora seja uma ficção, guarda uma assustadora semelhança com essa realidade. Ele se passa em uma sociedade teocrática e totalitária, na qual as mulheres são subjugadas e privadas de seus direitos básicos. Devido à poluição e aos problemas ambientais, a infertilidade é generalizada. Assim, as mulheres que continuaram férteis - as aias - tornam-se propriedade do governo e são tratadas como meros úteros ambulantes, sendo designadas aos comandantes da sociedade para servirem como reprodutoras. A protagonista dessa história, que é uma aia, narra suas experiências, revelando as injustiças e os horrores desse regime, enquanto luta para manter sua identidade e encontrar maneiras de resistir à opressão.

Considerando os relatos de Souza (2022) e também os atendimentos realizados pelo coletivo Casa Aberta, a história de O conto da aia não seria apenas uma distopia, mas, sim, a mais crua realidade.

Entre outros exemplos, Souza (2022) nos conta a história da Aline, que bem poderia ser o da Ana, ou da Joana, da Maria, ou também da Fernanda e de tantas outras mulheres de Belo Horizonte, de São Paulo ou de outras cidades do Brasil. Ou seja, infelizmente, a Aline, que também foi entrevistada pelo jornal O Estado de S. Paulo,[1] em 14 de outubro de 2017, está aqui apenas para ilustrar a triste e revoltante realidade de muitas mães que perderam a guarda de seus filhos. A matéria do Estadão revela que a Vara da Infância e da Juventude de Belo Horizonte teria de explicar o acolhimento institucional de 120 recém-nascidos sob o argumento de estarem em "situação de risco". Como explicar esse número absurdo senão pelo que Souza (2022), inspirada no conceito de vida indigna de Giorgio Agamben, chamou de "a construção das maternidades indignas"? De acordo com a pesquisadora, uma das maneiras de construir as maternidades indignas é a da articulação da maternidade e o uso de drogas, mas não é a única. O desemprego, a falta de moradia e diversos outros fatores são apontados como justificativas para o afastamento dos filhos e posterior perda da guarda. Infelizmente, testemunhamos isso com muita frequência nos atendimentos feitos pelo Casa Aberta.

Em seu livro Mothers: an essay on love and cruelty [Mães: um ensaio sobre o amor e a crueldade - tradução livre] (2019), Jacqueline Rose diz:

[...] a maternidade é, no discurso ocidental, o lugar da nossa cultura onde alojamos, ou melhor, enterramos, a realidade dos nossos próprios conflitos, do que significa ser plenamente humano. É o bode expiatório final para as nossas falhas pessoais e políticas, para tudo o que está errado com o mundo, que se torna tarefa - irrealizável, é claro - das mães reparar. (Rose, 2019, p. 1 - tradução livre)

A citação acima nos remete novamente à tirinha de Calvin e Haroldo. Cabe às mães reparar tudo o que há de errado no mundo? Às vezes, parece que é isso que se espera ou que é cobrado delas.

E "por que as mães são vistas como a causa de tudo que não funciona em quem somos?" (Rose, 2019, p. 6).

Nesse livro, Rose discute como as mães são, muitas vezes, transformadas em bodes expiatórios da nossa sociedade. Ela argumenta que, em determinados contextos culturais e sociais, frequentemente, as mães são responsabilizadas por diversos problemas, sejam eles individuais ou sociais. Essa tendência em culpar as mães pode ser observada em diferentes áreas, desde a política até a psicanálise.

A autora afirma que a culpabilização das mães é frequentemente simplista e injusta. Ela destaca como essa narrativa ignora os sistemas sociais mais amplos que contribuem para os desafios enfrentados pelas famílias, bem como os próprios desafios individuais enfrentados pelas mães.

Ao destacar a maneira como as mães, comumente, são transformadas em bodes expiatórios, Rose busca promover uma compreensão mais completa e compassiva das complexidades da maternidade e da parentalidade em geral. Ela argumenta que é importante reconhecer os múltiplos fatores que influenciam as experiências das mães e evitar a abordagem reducionista que as culpa por questões que, muitas vezes, estão fora de seu controle.

A Teoria do Trauma e o Desmentido

Para articular essas questões com a psicanálise, propomos retomar aqui, brevemente, a teoria do trauma de Ferenczi. Além dos textos do próprio Ferenczi (1992 [1931]; 1992 [1933]) sobre esse tema, apoiamo-nos em Kupermann (2019) e Dean-Gomes (2019).

Ao pensar nas fontes externas de adoecimento psíquico, Ferenczi (1992 [1933]) fala da relação existente entre os adultos e a criança e na maneira diferente de cada um demonstrar o amor. Segundo ele, a ternura seria a linguagem de amor da criança, e a paixão, a do adulto. Dessa forma, haveria um desencontro entre eles, uma confusão de línguas, como sugere o título do texto, que pode acabar em uma sedução incestuosa iniciada por parte do adulto. Vale ressaltar aqui a relação de confiança preexistente entre o adulto e a criança, que não precisaria ser, necessariamente, uma relação de intimidade, mas qualquer relação em que houvesse uma dissimetria de poder, como as relações entre chefe e funcionário, professor e aluno, Estado e cidadão, ou mesmo entre analista e analisando.

Kupermann (2019) aborda a teoria do trauma de Ferenczi em três tempos. O primeiro, que ele denomina o tempo do indizível, seria o momento em que a ação desencadeadora - realizada por alguém que possui um vínculo com a criança - provocaria um excesso de excitação inexprimível e, consequentemente, sucessivas tentativas de simbolização. O segundo seria o tempo do testemunho, no qual a criança, tomada pela angústia e tentando nomear o indizível, buscaria uma segunda pessoa de confiança para expressar seu sofrimento, fazendo um apelo ao reconhecimento de sua dor. Para Ferenczi, este seria um momento crucial, pois o fracasso neste tempo tornaria a violência sofrida propriamente traumática. Por fim, teríamos o terceiro tempo, o tempo do desmentido, em que a violência sofrida pela criança não seria reconhecida por esta segunda pessoa.

Foi no texto "Análise de crianças com adultos" (1992 [1931]) que Ferenczi nos apresentou essa dimensão da experiência traumática. O desmentido é a tradução do termo alemão Verleugnung, utilizado por Freud para descrever o mecanismo psíquico do fetiche, que também foi traduzido como "negação", "rejeição" e "recusa". Figueiredo (2018) propôs traduzi-lo como "desautorização da percepção". De acordo com Kupermann (2019), o termo desautorização evidencia a dimensão de desautorização subjetiva, que ocorre com aquele que se encontra em estado de vulnerabilidade:

[...] e dentre os efeitos mais comprometedores do funcionamento psíquico resultantes da experiência traumática estão o abalo da convicção nas próprias percepções e a anestesia da afetividade, que tornam o sujeito refém das versões ditadas pelo agressor e também por aquele que desmente a violência perpetrada. (Kupermann, 2019, p. 61)

Tratar-se-ia, portanto, de um mecanismo intrapsíquico. Não obstante, Ferenczi privilegia a dimensão intersubjetiva do termo, ou seja, enfatiza o enquadre relacional. Segundo Kupermann, "o termo escolhido por Ferenczi, aludindo ao termo empregado por Freud anos antes para descrever o mecanismo psíquico do fetiche, sugere que a teoria ferencziana do trauma pende do campo da perversão sexual para aquele da perversão social" (2019, p. 62). O que está em linha com a nossa proposta de pensarmos os diversos desmentidos que encontramos nos discursos sociais em relação à maternidade.

De acordo com Dean-Gomes,

Se observarmos atentamente, na descrição que Ferenczi nos deu do desmentido em 1931, não há apenas uma forma de tal ocorrência se impor na experiência infantil, mas ao menos três. O adulto poderia: (a) "afirmar que nada aconteceu", o que implica uma negativa da percepção; (b) "afirmar que não houve sofrimento", confirmando, portanto, a percepção, mas negando sua repercussão emocional; por fim, (c) "espancar e repreender a criança", nesse caso não se daria exatamente uma negativa, mas a implicação da criança como responsável, ou corresponsável, pela experiência (ou pelo mal-estar que sua narrativa gerou no adulto ouvinte), que conduziria a uma punição. (Dean-Gomes, 2019, p. 419)

Podemos relacionar essas três formas de desmentido aos relatos das mães atendidas pelo Casa Aberta ou também nas clínicas particulares, sendo que o terceiro caso, qual seja, a punição, é o que mais acontece com as mães em situação de vulnerabilidade social.

Ainda segundo Dean-Gomes, Ferenczi descreveu o caminho percorrido pelo psiquismo infantil a partir da violência da sedução incestuosa, a saber: (1) recusa (e repulsa), (2) medo, (3) submissão e (4) identificação com o agressor (2019, p. 410). Para Ferenczi, "[...] esse medo, quando atinge seu ponto culminante, obriga-as a submeter-se automaticamente à vontade do agressor, a adivinhar o menor dos seus desejos, a obedecer esquecendo-se de si mesma e a identificar-se totalmente com o agressor" (1992 [1933], p. 102).

Dean-Gomes afirma que

É importante perceber que a submissão aparece relacionada por nosso autor a uma capacidade que a criança teria de perceber o desejo do outro e tomá-lo para si. Ou seja, a submissão implicaria um processo de identificação. O indivíduo que sofre o trauma identifica-se com seu agressor, fazendo seu (diríamos, ‘introjetando') o desejo nele percebido. Tal movimento resultaria na "identificação com o agressor" - justamente o quarto e derradeiro momento do psiquismo infantil nesse processo [...]. (Dean-Gomes, 2019, p. 411 - grifo meu)

Ao introjetar o agressor, a criança introjetaria também seu sentimento de culpa. Qualquer semelhança com o sentimento de culpa materna não é mera coincidência. Os diversos discursos querem nos fazer crer, e infelizmente nos têm feito crer com muito sucesso, que é mesmo tudo culpa das mães, não é mesmo? Até alguns discursos da psicanálise corroboram isso. As mães que estão em situação de vulnerabilidade social também se identificam com os discursos que as colocam como mães más, incapazes de cuidar de seus filhos e, portanto, responsáveis pela perda deles. E aqui voltamos ao ponto de Rose (2019), quando propõe que as mães são os bodes expiatórios de nossa época, e o entendemos melhor. Dito de outra maneira, as mães são as bruxas do nosso século; não importa o que digam e o que façam, serão sempre atiradas na fogueira.

Em um artigo intitulado "A ilusão de ser ‘única' e outros desejos de mulheres" (2022), Martins afirma que:

Quando compartilham questões da maternidade, as mulheres que são mães atravessam justamente a fronteira que as limitam às funções estabelecidas social e politicamente para elas. Revelam segredos antes inconfessáveis e resgatam pelo intercâmbio da memória a validação de suas nada edificantes experiências como mães. Recuperam seus desejos como mulheres e articulam-nos com o desejo da maternidade e com as responsabilidades a ele inerentes. (Martins, 2022)

Daí a importância de reconhecermos as experiências individuais de cada mãe, de sermos porta-vozes de novos discursos, de novas possibilidades de maternidade.

Considerações Finais

Parece-nos, portanto, que não há como seguirmos dizendo que "mãe é tudo igual, só muda de endereço"; certamente não é bem assim. Em seu novo livro Manifesto antimaternalista (2023), Iaconelli afirma que

O colapso do modelo ideal de maternidade herdado do século XVIII e recrudescido no início do século XX é perceptível. Seu fracasso se faz notar no adoecimento das mulheres, na corrosão da conjugalidade com a chegada dos filhos, na precarização dos cuidados com as infâncias e na perda do direito à descendência em populações mais pobres. (Iaconelli, 2023, p. 29)

Encerramos então com a seguinte pergunta: o que vamos fazer com isso? Pois, em se tratando dos discursos referentes à maternidade, somos, ao mesmo tempo, a vítima e o agressor.

| voltar ao topo | voltar ao sumário |

|

ano - Nº 6 - 2024publicação: 12-12-2024 |

ATWOOD, M. O conto da aia. Rio de Janeiro: Rocco, 1985.

BADINTER, E. Um amor conquistado: O mito do amor materno. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.

DEAN-GOMES, G. Budapeste, Viena e Wiesbaden. São Paulo: Blucher, 2019.

FERENCZI, F. (1931). Análises de crianças com adultos. In: Obras completas. São Paulo: Martins Fontes, 1992. v. IV.

FERENCZI, F. (1933). Confusão de línguas entre os adultos e a criança. In: Obras completas. São Paulo: Martins Fontes, 1992. v. IV.

FIGUEIREDO, L. C. Psicanálise: elementos para a clínica contemporânea. São Paulo: Escuta, 2018.

IACONELLI, V. Manifesto antimaternalista. Rio de Janeiro: Zahar, 2023.

KUPERMANN, D. Por que Ferenczi? São Paulo: Zagodoni, 2019.

MARTINS, A. A. A ilusão de ser "única" e outros desejos de mulheres. Cult, 17 jan. 2022. Disponível em: https://revistacult.uol.com.br/home/ilusao-de-ser-unica-e-outros-desejos-de-mulheres/. Acesso em: 8 nov. 2022.

ROSE, J. Mothers: an essay on love and cruelty. New York: Farrar, Strauss & Giroux, 2019.

SOUZA, I. S. Mulheres usuárias de drogas e o sequestro de seus filhos: interrogar a violência de estado numa perspectiva feminista. 2022. Dissertação (Doutorado em Psicologia Social) - Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2022.

WATTERSON, B. Calvin e Haroldo. - Tem alguma coisa babando embaixo da cama - Volume 3. São Paulo: Conrad, 2001. p. 94.